燃料にはカセットガスボンベ、OD缶タイプのガス缶、ケロシン、ホワイトガソリン等様々なタイプのモノがあります。

例えば、カセットガスは手軽で、100均でも購入できます。また、ケロシン(灯油)は価格が安い等という特徴があります。

ホワイトガソリンはガソリストーブ等に使用し、予熱作業が短時間で完了し、即、ブルーフレームで燃焼するという特徴をもっています。

また、レギュラーガソリン(赤ガス)等と異なり、ホワイトガソリンは通販サイトでも購入できるという特徴があります。

今回は、このホワイトガソリンの性質などについて、記事にいたしました!

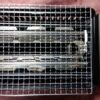

コールマンホワイトガソリン快調燃焼中!燃焼パワー無双!

ガソリンストーブやランタンに使用されるガソリンのことをホワイトガソリンと呼んでいます。

液体燃料を使用するストーブやランタンに、多く使用されています!

ホワイトガソリンは、揮発性が高く着火が容易な反面、引火性が強いという性質を持っています!

コールマンホワイトガソリン快調燃焼中!各社から様々なホワイトガソリンが販売中!

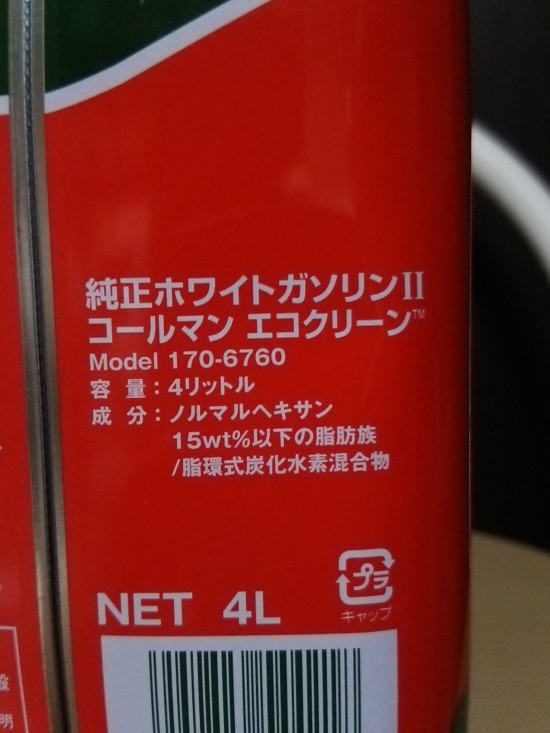

コールマン社製のエコ・クリーンが有名なモノですが、その他にもスノーピーク社製ホワイトガソリンや日本石油の18リットル缶等も存在します。

コールマン社製のエコ・クリーンは若干青色の着色がしてありますが、「昔」からホワイトガソリンと呼ばれています。

*海外のストーブやランタンの販売・メンテナンスの記事を読むと時々「coleman fuel」という言葉が出てきますが、これは「日本で販売しているホワイトガソリン」のことと同じモノを指しています。

これが書いてあったら「燃料は白ガス(ホワイトガソリン)」対応ということです。

コールマンホワイトガソリン快調燃焼中!自動車に使用するのは赤ガスです!

自動車の燃料に使用する赤に着色されたガソリンのことを「赤ガス」といい、ガソリンストーブやランタンに使用するガソリンのことを(青いモノもありますが)ホワイトガソリン(または白ガス)と呼んでいます。

この赤ガスも白ガスもご先祖様は全く同じモノで「ナフサ」という物質です。

この殆どナフサに近いモノを「白ガス」または「ホワイトガソリン」と言います。

これに対し、自動車やバイクで使用する際に「シリンダーの中の爆発力」を高めるために様々なモノをいれて「オクタン価」を高めたモノを「赤ガス」(赤というか濃いオレンジ色みたいな色)と言います。

この「オクタン価」を高める作業を行わないと、車はノッキング等を起こし満足に走ってくれません。

なお、昔は赤ガス自体のオクタン価を更に高くして「力」を得るために「有鉛(ゆうえん)ガソリン」を使用していました。

ロビンが乗っていた、いすゞ自動車のベレット1800スポーツというクルマも有鉛仕様で、無鉛ガソリンと比較すると大きな力の差がありました。

有鉛仕様の自動車にレギュラーガソリン(赤ガス)を入れると、パワーがスカスカになってしまい走行できません!

コールマンホワイトガソリン快調燃焼中!ホワイトガソリンの価格

さて、ホワイトガソリンの話題に戻りますが、ホワイトガソリンの価格は日本石油の18リットル缶を購入した場合でも、自動車燃料と比較すると若干高目です。

赤ガスの方が種々のオクタン価を高めるために付加価値を付けているのならば、赤ガスの方が価格が高くなるのではと思ってしまいますが、市場で取引される「量」が赤ガスと白ガス(ホワイトガソリン)とでは桁違いに異なるのです。

また、産業政策上「自動車ガソリン」はマーケットを左右する大変重要な戦略物資ですが、ホワイトガソリンの「地位」はそこまでは行きません。

原油市場のマーケット全体からホワイトガソリンの扱い量を考えるとやはり「少々」割高になってしまうのです。

コールマンホワイトガソリン快調燃焼中!ホワイト・ガソリンの缶のサイズ

1リットル缶の空き缶は詰め替えてキャリングボトルとして使用できるから、空き缶は捨てない方が良いです!

ライトユーザーだったらコールマンの4リットル缶をお薦めします!!

ヘビー&ウルトラヘビーユーザーは日本石油の18リットル缶が経済的でお薦めです!

下記は、アウトドアで使う燃料の特徴、使用法、保存期限、まとめ記事!です。ご覧ください。

M1950ストーブは、下記のebayから購入できます!